「東大・医進コース」が注目されていますね。

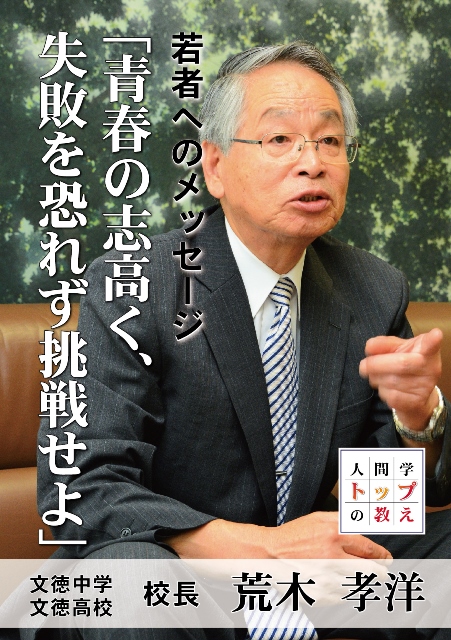

荒木

平成19年4月、東京大学をはじめとする難関大学や医学部への進学を目的とする「東大・医進コース」、そして理工科には「特別進学コース」を新たに設けました。このコースを設置した最初の3年間は特に必死でした。「東大・医進コース」と名付けたからには、東大に生徒を合格させなければいけません。生徒を東大に通すことができなければ、このコースはつぶさなければなりません。そんなプレッシャーが学校、教職員にあるなか、第1期生から東大への合格者を出すことができた時の達成感は今でも忘れることができません。それ以来毎年のように東大をはじめ難関大学へ合格者を輩出しています。多い時には複数の生徒が東大に合格するまでになりました。

近年、本校への受験者数は毎年1800~2000人に上ります。時代のニーズを考えながら、学校としては学習環境、そしてノウハウを持った教職員の指導体制を整えることで、生徒たちの期待に応えていけるように進歩してきたと思っています。熊本県で一番の私立高校を目指し、まだまだ伸ばしていきたいと思います。

|

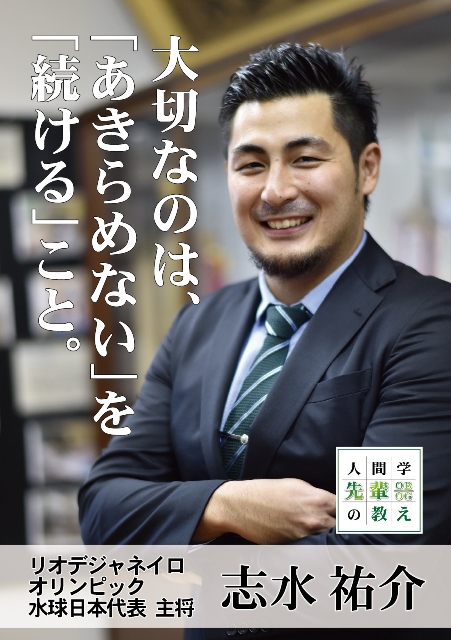

T1 park 記者

スポーツにも力を入れていますね。 荒木 はい。野球、そして女子を元気にしたいという願いから女子ソフトボール部を強化部活として特に力を入れています。他にも、相撲やライフル部、ソフトテニス部など多くの部活動が全国レベルで良い成績を残しています。本当の意味での文武両道が実現できるように力を入れています。 もちろん東大・医進コースの生徒も部活に参加することができます。本校の良い所は東大・医進コースの生徒も普通、理工専門コースの生徒も全校生徒が一緒になって体育祭など学校行事に取り組みますので、多種多様な目的意識を持った生徒同士が交流する機会が多く、人間として、社会人になってからの成長の面できっと役に立つと信じています。 |

|

T1 park 記者

学校生活を通じて生徒に身に付けて欲しい力は。 荒木 人に頼らず自分の足で歩めるように、自分の意思で行動できるような人間になってもらいたいと思っています。つまり、何事も自分で考え、自分で生きていけるようになってもらいたいということです。これは勉強もしかりで、先生から課題をもらわなければ勉強できません、ではなく、自らが進んで学ぶ力を身に付けて欲しいと期待しています。 以前は夜10時までびっしり勉強をするようにしていました。しかし、東大・医進コースの設置を節目に、学校が生徒を拘束する時間を減らそうと考えました。例えば以前は1、2年生まで部活動ができないほど放課後課外がありましたが、部活動も勉強も自分の意思で両立し学べる環境を創りたいという想いから勉強の在り方を転換しようと思ったんです。その代りに昼休みや放課後など生徒からの質問を受ける時間とスペースを増やしたり、自学自習を中心とした夜学という時間も設けて、分からないところを自らの意思で先生に質問するという形をとるようにしています。方針を転換した当初は不安もありましたが、今では自らの意思で学ぶ力が身に付いてきたと思っています。社会に出てからもそうですが、人から指示されるのを待つのではなく、自分でクリエートしていく力がこれから更に求められていくと思います。

T1 park 記者

文徳に込められた意味、そして校訓は。 荒木 校名である文徳の文は「学問」、徳は「真っ直ぐな心」を意味しています。建学の精神に基づいた校訓としては、前理事長が掲げていた「體・徳・智」の調和のとれた、科学的思考のできる人材の育成を目指しています。體(体)が一番頭にあります、これは、まずは生涯の資本となる体を作ることの大切さを意味しています。その基本を培ってもらいたいということから、部活動ができる文武両道の環境も整えています。その上で「科学的思考のできる人間になれ」という論理的に体系的に物事を考え、自分の意思を伝えられるようになって欲しいという想いが建学の精神と校訓には込められています。建学の精神というのは時代とともに少しずつ形が変わりますが、根本となる部分は変わらないと思います。 |

|

T1 park 記者

校長が若い頃に経験されたことで、今の自分に役立っていることは。 荒木 実家が農家でしたので、長い時間農業の手伝いに従事した経験が今の自分にとって役立っていると感じています。田植え、稲刈りなど、いつも学校が終わって帰る途中に着替えて田んぼや畑に向かい、夜遅くまで家の仕事を手伝っていました。ですから家で勉強することは難しく、学校の限られた時間内で勉強をどうやって終わらせるかということばかり考えていました。その頃の経験から限られた時間を工夫し、集中して物事に取り組むことの大切さを学んだような気がします。楽しかったというよりも苦しかった高校生活を送りました。しかし、その経験は今の自分にとってとても役立っていると思います。 |